Antonio CobosDecano de los críticos de arte

Con su hijo y Antonio Cobos en la exposición celebrada en el Museo de la Ciudad (Madrid) en 1993.

RAFAEL BOTÍ EL MÁS «ADELANTADO» DE LOS PINTORES

«ADELANTADOS DE LA MODERNIDAD ESPAÑOLA»

Si yo, a estas alturas de mi vida y de la de Rafael Botí, tuviera que escribir un libro sobre su obra pictórica me olvidaría para su titulación de los adjetivos que la definen como «pintura musical», «poética», «entrañable», «recoleta» o «inefable» y me atrevería a titularle inéditamente: Rafael Botí, el más «adelantado» de los pintores «adelantados de la modernidad españoles».

Porque así sucedió exactamente. La modernidad no le advino a la pintura de Rafael Botí por el camino de las influencias parisienses, cuales fueron los casos de Iturrino, Darío de Regoyos, María Blanchard, Isidro Nonell, Ramón Casas y Pablo Picasso, sino que fue en él congénita o surgió por generación espontánea, aunque es muy posible que la modernidad de su lenguaje pictórico tomara más cuerpo al hermanarse con el feroz modernismo independiente de Daniel Vázquez Díaz.

Es indudable que Rafael Botí fue un elegido del cielo: tuvo el privilegio de nacer en la impar y silenciosa Córdoba y, por si esto fuera poco, nació superdotado para la creación en dos actividades artísticas envidiables, la de la música y la de la pintura.

Cuando Rafael no había cumplido aún los once años y dibujando graciosamente bajo la mirada paternal de Julio Romero de Torres –el cantor exaltado del eterno de la belleza de la mujer cordobesa–, ya daba pruebas, al mismo tiempo, entre familiares y amigos, de su superdotación musical. Por ello precisamente Botí, que era serio por naturaleza, ingresó en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, para cursar unos estudios que culminaría brillantemente con la obtención del título de Profesor de Viola, título que le abrirá de par en par las puertas de la Orquesta Filarmónica de la capital de España.

Pero si brillante fue su formación musical, aún lo fue más, por modélica, su formación pictórica. No se conformó con la que le había proporcionado el famoso autor de La chiquita piconera, porque ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, para cursar en ella todos los estudios de pintor y obtener el título profesoral.

Sin embargo, Rafael Botí aún no se sintió plenamente satisfecho, ya que al filo de los años veinte, cuando conoció al gran pintor de Nerva, Daniel Vázquez Díaz, se constituyó en su discípulo predilecto. De él heredó precisamente su tendencia a las simplificaciones formales, e incluso su tendencia a unas planificaciones geometrizantes de estirpe cubista.

A pesar de tantas aperturas formativas, comprendió Rafael, y comprendió bien, que a aquellas alturas de la historia de la pintura universal era preciso pasar por el crisol de París, cuna y «meca», de todas las vanguardias habidas y por haber. Y efectivamente se las arregló para conseguir becas de la Diputación de Córdoba, para ampliar sus estudios de pintura en la villa lumineuse, con dos largas estadías en ella, en los años 1929 y 1931.

Precisamente fue con las pinturas que Rafael había realizado en París con las que la Diputación cordobesa le organizó una extraordinaria exposición, en los últimos días del año 1931, con la cual comenzaría una asombrosa andadura que culminó en el año 1994.

Interesa ahora rememorar el confusionismo pictórico que reinaba en España en aquellos años veinte, y siguientes, no sólo porque eran los de los comienzos de la aventura pictórica de Rafael Botí, sino porque de esa rememoración extraeremos la prueba concluyente de que acertamos al afirmar, como decíamos, que Rafael Botí fue el más «adelantado» de los pintores españoles «adelantados de la modernidad».

En aquel tiempo, dominaba por completo en la pintura española una férrea dictadura académica establecida en su día por aquel bohemio Antón Rafael Mengs que fue pintor de cámara del rey Carlos III.

El acceso a la fama de los pintores se hacía por medio de la celebración anual de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Un sistema escalafónico, en realidad, porque para poder optar a las Medallas –que eran las de Tercera, Segunda y Primera Clase, amén de la Medalla de Honor–, había que ganar previamente la inferior inmediata.

Este sistema duró en toda su plenitud hasta el estallido de la Guerra Civil, y solamente en una ocasión el jurado no tuvo más remedio que saltarse la escalafonía «a la torera». Concretamente, cuando López Mezquita, con 19 años de edad solamente, consiguió, sin haber obtenido antes ninguna, la Medalla de Honor por su formidable lienzo, con arranque impresionista y connotaciones expresionistas, Cuerda de presos.

Y de la misma manera, solamente en una ocasión tuvieron que olvidarse de su norma de no conceder la Medalla de Honor a mujeres pintoras. Y fue cuando aquella valiente gallega Julia Minguillón presentó en una Nacional su delicioso cuadro titulado La escuela de Doloriñas.

La verdad es que con arreglo a las normas académicas que primaban entonces, los jurados premiaban mucho más la «maestría de oficio» que la genialidad posible. Los pintores se veían forzados a crear, sin libertad de expresión artística posible. ¡Ay de aquél que se atreviera a embetunar o enyesar sus cuadros! ¡Y no digamos si hubiera alguno que osase restregar la materia con el trapo, o la rayase con el rabo del pincel!

Ese lamentable estado de cosas perduró en España, incluso durante la República, a pesar de que ésta se instauró con pujos de progresía. Los rectores de su arte, con Rivas Cherif a la cabeza, no se enteraron del triunfo del Impresionismo y de movimientos posimpresionistas en París, ni de la existencia de aquel grupo de «adelantados españoles de la modernidad», que decíamos, por sus estadías en el mismo.

La prueba de nuestro aserto es que los rectores del arte de la República no se enteraron oficialmente de la celebración de la primera exposición de Pablo Picasso en Madrid. La organizó una entidad privada, que si mal no recuerdo se llamaba «Adler», y que tenía su sede en la Carrera de San Jerónimo. Era una exposición espléndida porque solamente había en ella obras de sus épocas azul, rosa y cubista, porque aún no había surgido el Picasso iracundo de última hora, destructor inmisericorde de la figura humana.

Una exposición para mí inolvidable porque tuve la fortuna de visitarla con Fernando Jiménez Placer, el catedrático sevillano que había sido nombrado crítico de arte del diario El Debate, y con don Enrique Lafuente Ferrari, que lo había sido a su vez del diario, entonces nocturno, Ya.

La verdadera revolución de la anquilosada pintura española –y eso lo sabe muy bien Rafael Botí– se produjo al término de la Guerra Civil o concretamente en los años cuarenta y merced a la creación en Madrid, por el inolvidable don Eugenio d´Ors, de la Academia Breve de la Crítica de Arte, en la que se integraron destacadísimas personalidades de las artes y de las letras, y de los denominados Salones de los Once que se celebraron anualmente en la Galería Biosca, salvo alguna antológica que se celebró en Bucholz.

El último de ellos se celebró, como estaba previsto, en el año 1955. Aquellos salones, que inicialmente tuvieron como base artística la Escuela de Madrid y de Vallecas, alumbraron numerosos valores inéditos, y sobre todo pusieron el reloj de la pintura española.

Yo supe curiosamente del proyecto dorsiano antes incluso que el propio Aurelio Biosca, por la circunstancia de que don Eugenio d´Ors, al cual yo no conocía personalmente, exigió a Rogelio Pérez Álvarez, director de la Editora Nacional, que fuera yo precisamente –que entonces era dibujante de El Debate, y luego de Ya– el que ilustrara su libro Epos de los destinos.

Con ese motivo yo tenía que ir todos los sábados a la calle del Sacramento, donde estaba el Instituto de España, para entregarle ilustraciones de su libro. Fue aquélla una experiencia inolvidable porque la conversación de don Eugenio era una maravilla por enjundiosa, y porque era en verdad maestro de maestros en todos los saberes humanos.

Y en esas pláticas fue cuando nos confió sus apasionantes proyectos con un entusiasmo contagioso. Por ello conocí todos los Salones de los Once, desde el primero de ellos que se dedicó excepcionalmente a la obra de Isidro Nonell, hasta el último que se ciñó al arte sacro y que se celebró el año 1955.

Aún recuerdo los artistas que se integraron en el primer Salón de los Once colectivo: tres Pedros, que fueron Pedro Mozos, Pedro Bueno y Pedro Pruna; dos mujeres, María Blanchard y Olga Sacharoff; un escultor, Manolo Hugué; un japonés, Fougita, y tres pintores más, Eduardo Vicente, Grau Sala y Rafael Zabaleta.

En los diferentes Salones de los Once se fueron integrando, a lo largo de los años, pintores muy diferentes en cuanto a su lenguaje expresivo, tendenciosidad y vanguardismo, pero con una cierta unidad en su médula conceptual, en la elasticidad de su figurativismo, y en la atemperación y mesura de un lenguaje expresivo de avanzada, pero exento de audacias destructivistas o con subversiones «feístas».

Es decir, que esa pintura vigente y pletórica de valores de signo positivo que la Academia Breve de Crítica de Arte consiguió imponer en España, después de quince años de esfuerzos en las décadas de los cuarenta y cincuenta, era la misma que Rafael Botí había puesto de manifiesto silenciosamente en los años veinte. Prueba concluyente de que es certera nuestra tesis de que el singular pintor cordobés fue el más adelantado de los pintores españoles que fueron «adelantados de la modernidad».

La andadura exposicional de Rafael Botí, a partir de aquella primera exposición que le organizó la Diputación de Córdoba en el año 1931, ha sido sencillamente fabulosa. No es posible relacionar en esta charla todas y cada una de las exposiciones que celebró Rafael en el transcurso de su larga y fructífera vida. Relacionaré aquéllas que por unas y otras razones fueron cruciales para el artista. Y ese carácter tuvieron sus exposiciones celebradas en la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy en Salamanca en 1951, y la que tuvo lugar en la Galería Lázaro, en Madrid, el año 1972; pero para él fue singularísima la que se celebró en la Sala de Santa Catalina del Ateneo matritense en 1978 y cuyo catálogo fue presentado por el maestro Camón Aznar, y en la cual Rafael estuvo rodeado cariñosamente de la «élite» de la pintura española: Daniel Vázquez Díaz, Pedro Bueno, Pepe Caballero y muchísimos más. Sin embargo, es muy posible que para el artista fuera más entrañable aun la que tuvo lugar en el año 1987 en la Galería Ansorena, porque en la clausura de la misma, la Academia Libre de las Artes y de las Letras de San Antón le dedicó un sentido homenaje en el que intervinieron, si mal no recuerdo, junto al inolvidable Antonio Manuel Campoy, José Luis Galicia, Julio Pérez Torres y Jaime Mato.

Las exposiciones más importantes de los últimos años fueron la que organizó la Obra Cultural del querido Fernando Mora en Cajamadrid, en 1989; la que organizó Javier González de Vega en el Patio de Tabacalera, ese mismo año, y la que organizó el Ayuntamiento de Madrid en su Museo de la Ciudad en 1993, merced a los buenos oficios de esos dos grandes críticos de arte que son Mario Antolín y Antonio Morales. Y la última se celebró este mismo año en su amada ciudad de Córdoba.

La antología crítica sobre la pintura de Rafael Botí es también impresionante, y pocos pintores españoles han podido gozar de una crítica tan unánimemente alabanciosa como este entrañable cordobés. Alabanzas debidas a la calidad intrínseca de su obra, pero también a la gozosa circunstancia de que Rafael ha sido un sembrador incansable de cariño.

Ya en los años veinte y treinta menudearon en la prensa madrileña las críticas alabanciosas a la pintura de Botí. El finísimo poeta y crítico de arte Paco Alcántara –que sería con el tiempo compñaero nuestro en la redacción del diario Ya– escribía en El Sol sobre la luminosidad latente en la pintura de Botí, así como las resonancias en ella a la pintura de Regoyos. José Francés, por su parte, alaba en la revista La Esfera el ingenuismo ternural del cordobés; en tanto que el inolvidable Gil Fillol retrotraía comparativamente el paisajismo de Rafael al de los primitivos del siglo catorce, y por último el riguroso Marquina destacaba en El Heraldo «la intelegencia» que se escondía tras los ingenuismos «botinianos».

Ahora bien, en aquellos años, ya tan lejanos de la vida de Rafael Botí, fueron curiosamente dos grandísimos pintores los más certeros a la hora de enjuiciar su obra: Daniel Vázquez Díaz, que se sentía atraído por las musicalidades latentes en sus conjugaciones cromáticas, y Pepe Caballero, que sublimó poéticamente la pintura de Rafael Botí, al afirmar que «en sus cuadros siempre canta un pájaro».

Puede afirmarse rotundamente que todas las críticas de arte que enviaron sus crónicas a publicaciones españolas, más adelante, entre los años 1939 y 1994, enjuiciaron alabanciosamente la obra de Rafael, en una dirección fabulosa.

Entre los entrañables compañeros en la crítica de arte que se nos fueron para siempre, rememoraré, por ser muy representativos y por ser entusiastas de la pintura de Rafael, los nombres señeros de Pepe Camón Aznar, fundador de la Asociación de Críticos de Arte, Enrique de Azcoaga, que fue secretario de la Academia Breve de Crítica de Arte «dorsiana», y los entrañables amigos Tomás Borrás, Sánchez Carmago y el galleguiño Castro Arines, y por supuesto el nombre de Ramón Faraldo, aquel formidable crítico de arte prematuramente malogradom dueño de una pluma tan temida como admirada. Él fue posiblemente el que escribió las crónicas más bellas sobre la pintura de Rafael Botí.

En cuanto a los queridos compañeros que se encuentran en la plenitud de sus actividades críticas voy a rememorar, como botones de muestra y «a uña de caballo», a Santos Torroella, que destavó en su día el hechi de que en la pintura de Botí se percibían las mismas aspiraciones de claridad, serenidad y equilibrio que tuvieron los pintores novecentistas catalanes, lo mismo los dorsianos, que los sunyerianos. A Basilio Gassent le atraía el inmenso latido poético de la pintura de Rafael, y para Elena Flórez era admirable el espléndido aislamiento del cordobés, que «pasaba» de todas las modas y movimientos circunstanciales.

Más recientemente, a Antonio Morales, el artífice de Correo de Arte, le sorprendía en Rafael Botí la fidelidad a un estilo que mantuvo a lo largo de su fecunda vida; a Mario Antolín, la inefable devocón del cordobés a la pintura de los demás como secuencia de su «limpieza de corazón»; a Pérez Guerra, su doble hipersensibilidad como músico y como pintor, y Javier Rubio, evocando las connotaciones hebraicas del nombre de Rafael, le ha conferido el carácter de «médico de Dios», capaz de hacer el milagro de hermanar las artes de la música y la pintura.

Yo también tuve la fortuna de enjuiciar en varias ocasiones la pintura de Rafael. Destaqué en ellas las múltiples facetas que eran preceptibles en su pintura, pero sobre todo insistí en la «buena ley» de sus deliciosos ingenuismos.

Efectivamente son de «buena ley» porque no son cerebralmente deliberados, sino espontáneos por arrancar directamente de su corazón. Sus ingenuismos no tienen nada que ver con esos otros ingenuismos que son alevosos por deliberados. Y que son precisamente los que hicieron acuñar a Carlos Areán la famosa frase referida al maestro Benjamín Palencia: «su pintura era extremadamente sabia pero tenía el pudor de no parecerlo».

La pintura de Rafael Botí es un dechado de perfecciones y un compendio de valores pictóricos de signo positivo. No es extraño que alcanzase con tanta prontitud el culmen de su arte y el ápice de maestría.

En su riguroso dibujo perdura aún el frescor y espontaneidad de aquellos infantiles que realizaba ante la mirada paternal de Julio Romero de Torres; hay armonías en sus ordenaciones compositivas con exactitudes en la valoración de términos y musicalidad a raudales, en un jubiloso cromatismo conseguido por la identidad de las alturas de las gamas tonales..., y la gozosa añadidura de una gracia expresiva que es regalo de Dios.

La pintura de Rafael Botí es inefable porque está gestionada en «estado de gracia pictórico», que en su caso, y dads sus bondades infinitas, puede concordar con un «estado de gracia» espiritual.

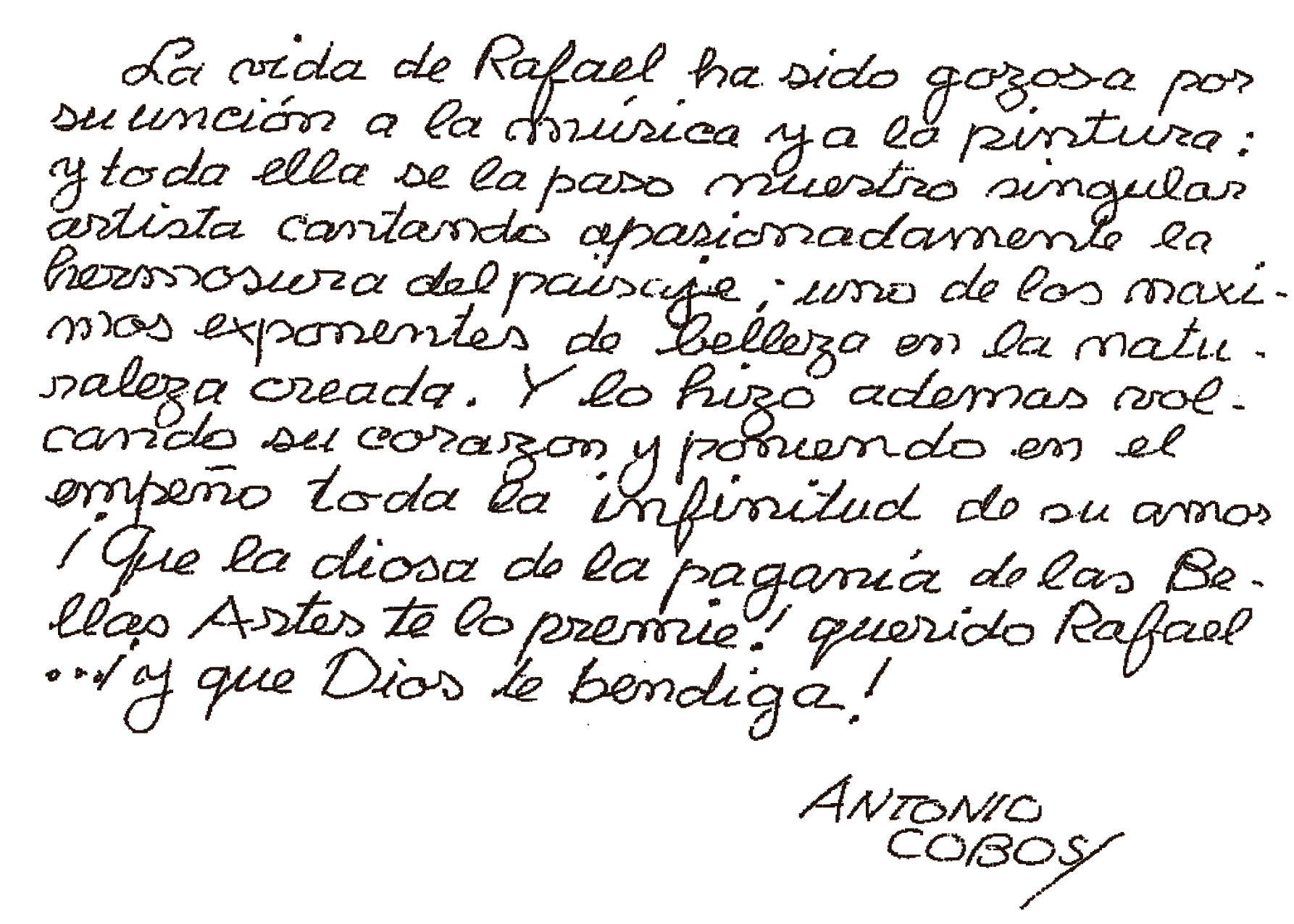

La vida de Rafael ha sido gozosa por su unción a la música y a la pintura: y toda ella se la pasó nuestro singular artista cantando apasionadamente la hermosura del paisaje, uno de los máximos exponentes de belleza en la naturaleza creada. Y lo hizo además volcando su corazón y poniendo en el empeño toda la infinitud de su amor.

¡Que la diosa de la paganía de las Bellas Artes te lo premie, querido Rafael! ¡Y que Dios te bendiga!

CONFERENCIA PRONUNCIADA EN LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES Y ARTISTAS ESPAÑOLES EN HOMENAJE A RAFAEL BOTÍ, MADRID, 13 DE DICIEMBRE DE 1994.